En ce dimanche du 13 avril 1975, qui aurait pu se douter que le Liban

allait être plongé dans l’engrenage de la guerre et de la

violence à nul autre pareil? L’incident de Aïn el-Remmaneh

aurait pu et dû être circonscrit en 24 heures. Mais on dirait

que le mauvais sort venait de s’abattre sur le pays des Cèdres;

que les forces du mal et de la destruction y avaient jeté leur dévolu,

s’acharnant contre cette terre millénaire, afin d’annihiler les

caractéristiques et les spécificités qui la démarquaient

de son environnement.

Que s’est-il passé ce jour-là? Dans la matinée

du dimanche 13 avril, a lieu au quartier de Aïn el-Remmaneh, la consécration

de la nouvelle église Notre-Dame de la Délivrance, en présence

de Pierre Gemayel, leader des Kataëb, de responsables du parti et

d’une foule de fidèles. A l’heure où les gens sortaient de

l’église, quatre hommes armés se déplaçant

à bord d’une Fiat, franchissent de force le barrage que la gendarmerie

a installé à l’entrée de la rue pour protéger

la cérémonie: “Nous sommes des combattants palestiniens”,

crient-ils et tirent sur la foule faisant quatre tués, dont un responsable

Kataëb et sept blessés.

En début d’après-midi, un autobus transportant des fedayine

armés revenant d’une parade militaire à Sabra choisit, délibérément,

de passer par Aïn el-Remmaneh pour regagner Tal-Zaatar. Il est, aussitôt,

pris sous le feu des miliciens que l’attentat de la matinée avait

mis en état d’alerte. Vingt-sept Palestiniens succombent. Le véhicule

avait-il emprunté cet itinéraire par défi? Peu après,

les premiers obus s’abattent sur Aïn el-Remmaneh.

La guerre du Liban venait de commencer.

|

La tension à ses débuts. |

LE JEU DES NATIONS

L’incident sanglant du 13 avril 1975 a constitué l’étincelle

qui a plongé le pays dans une guerre meurtrière ayant fait

plus de 200.000 morts, des dégâts matériels considérables,

provoqué l’exode interne et l’expatriation de milliers de citoyens

et ébranlé les structures politiques, sociales et économiques

du pays.

Pas une région ne fut épargnée; pas une fraction

ne fut à l’abri de ce drame, dont les racines plongent au cœur même

du conflit proche-oriental, depuis la création de l’Etat d’Israël,

l’émergence du problème palestinien, les guerres israélo-arabes

et, surtout, la présence armée palestinienne au Liban, celle-ci

ayant formé un Etat dans l’Etat.

Terre de liberté et de démocratie, pays multi-confessionnel

et pluri-culturel avec tout ce que cette diversité engendre comme

richesse intrinsèque mais, aussi, comme faiblesse structurelle,

le Liban fut, pour la communauté internationale, le lieu idéal

pour y faire exploser tous les antagonismes de la région et de les

résoudre à ses dépens. Qualifié de “terre de

lait et de miel”, le Liban devint terre de feu et de sang. Et c’est à

juste titre qu’on peut parler de “guerre des autres sur le sol libanais”

et que le président Charles Hélou a intitulé un de

ses livres: “Liban, remords du monde”.

Le gouvernement présidé par Rachid Solh

se réunit le 14 avril 1975

en présence de M. Mahmoud Riad, secrétaire

général de la

Ligue arabe, arrivé à Beyrouth en mission

de médiation.

D’UNE GUERRE À L’AUTRE

Les premiers temps, on parlait de “rounds” croyant, très innocemment,

que tout allait rentrer dans l’ordre, au bout d’une, de deux ou trois semaines,

ou d’un mois ou de deux... On a fini par déchanter, sans comprendre

que nous étions les dindons de la farce... Une farce cruelle et

les victimes consentantes “du jeu des nations”.

Les années se sont écoulées, les guerres se sont

succédé; ni tout à fait les mêmes, ni tout à

fait différentes: “guerre des deux ans” (1975-1976) ou “guerre libano-palestinienne”,

“guerre libano-syrienne”, “guerre des 100 jours” (de l’été

78) avec le blocus qui fut imposé par les Syriens à Achrafieh,

bastion de la “Résistance libanaise”; “guerre israélo-palestinienne”

avec “l’opération Litani” le 14 mars 1978 et l’opération

“paix pour la Galilée du 6 juin 1982; puis, “guerre de la Montagne”,

“guerre syro-palestinienne”, “guerres inter-libanaises”...

Cela a duré dix-sept ans. Les obus meurtriers et destructeurs

ont été durant ces longues années le lot quotidien

des Libanais: “Lignes de démarcation”, “franc-tireurs”, “enlèvements”,

“exode”, “attentats piégés”, ont fait partie du langage courant

de tous les jours.

Face à l’épreuve, le Liban et ses fils ont opposé

une résistance farouche, chacun étant enfermé dans

sa région et ayant ses propres motivations, en se confrontant les

uns aux autres, faisant souvent le jeu des “décideurs” régionaux.

Le Liban a résisté, payant, hélas! pour survivre,

un prix beaucoup trop élevé.

et les “rounds”se succèdent. |

que de combattants adverses. |

OÙ EN SOMMES-NOUS AUJOURD’HUI?

En ce 25ème anniversaire du 13 avril 1975, une première

question s’impose: où en sommes-nous, aujourd’hui, après

toutes ces années d’épreuve? Plus cruelle à formuler

est cette autre question: pourquoi y a-t-il eu cette longue guerre, ces

destructions et ces morts? Etait-ce pour aller à Taëf et faire

quelques amendements constitutionnels qui, de surcroît, s’avèrent,

avec la pratique, de plus en plus inadéquats?

La réponse n’est ni simple, ni facile et les chroniqueurs chercheront

à en donner les multiples explications. Mais un fait est certain:

la communauté internationale a choisi ce petit pays fragile, mais

grand par son passé, sa culture et ses valeurs ancestrales, qui

n’aspirait qu’à vivre en paix, pour y régler les problèmes

de la région, en jouant sur ses contradictions internes.

Taëf a permis tout simplement d’arrêter la machine infernale,

sans parvenir pour autant à régler les problèmes internes

et les conséquences de la guerre.

L’accord de Taëf approuvé par les députés

libanais réunis dans cette ville séoudienne, du 29 septembre

au 22 octobre 89; puis, ratifié par la Chambre un an plus tard,

a permis à faire taire le canon.

Le calme règne dans l’ensemble du pays, à l’exception

de la région frontalière sous occupation israélienne,

mais les problèmes politiques et socio-économiques demeurent

irrésolus. La situation économique est en régression

continue, le citoyen se débat face à de multiples problèmes

sociaux, les clivages confessionnels se sont renforcés et les jeunes

sont inquiets quant à leur avenir.

Au-delà de tous ces problèmes solubles, si l’on veut

se donner la peine de les étudier de façon rationnelle, se

pose dans toute son acuité la question de la souveraineté

nationale et de l’intégrité territoriale toujours spoliées.

Le sud frontalier est occupé par les Israéliens, la question

de la présence d’un demi-million de réfugiés palestiniens

et des armes tous calibres, dont ils disposent dans leurs camps, est loin

d’être réglée. Elle fut, pourtant, l’une des raisons

essentielles de la guerre au Liban.

Plus de 45.000 soldats syriens sont toujours déployés

sur le territoire libanais et le pouvoir central ne dispose pas dans tout

ce contexte de sa libre décision.

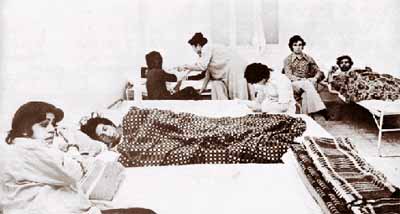

Les abris de fortune: Une adaptation rapide mais épuisante.

Pour parler de paix réelle, il faudra que le Liban retrouve sa

pleine souveraineté, son intégrité territoriale jusqu’aux

frontières internationales et son entière liberté.

Car tel que l’affirmait, une fois de plus, tout récemment S.B. Mgr

Nasrallah Sfeir, patriarche maronite: “Liban et liberté sont deux

mots synonymes”.

|

LAHOUD: “LA FINUL SERAIT-ELLE PRÊTE À DÉSARMER LES CAMPS PALESTINIENS?” Dans un mémorandum adressé à M. Kofi Annan, en réponse à une question que le secrétaire général des Nations-Unies lui a adressée sur le point de connaître “la position officielle du Liban sur le retrait israélien du Liban-Sud”, le président de la République lui demande si la FINUL était prête, en cas de retrait israélien, à désarmer les camps palestiniens du Liban, avant de se déployer à la frontière internationale. Le chef de l’Etat a remis le mémorandum à M. Terje Roed-Larsen,

secrétaire général adjoint de l’ONU, qui lui a transmis

la question de M. Annan et l’a informé de la teneur de l’entretien

que celui-ci a eu, au début de la semaine, avec David Lévy,

ministre israélien des A.E., au siège des Nations-Unies à

Genève.

|