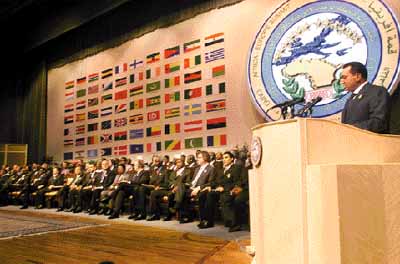

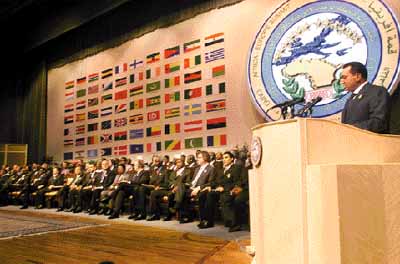

Le président Hosni Moubarak inaugurant le sommet.

Le président Hosni Moubarak inaugurant le sommet.

Les 3 et 4 avril, une soixantaine de rois, chefs d’Etat, Premiers ministres

des 15 pays de l’UE et de 52 pays africains (la Somalie en proie à

la guerre civile était absente) ont envisagé en commun leur

“partenariat stratégique pour le XXIème siècle”.

Dans ce forum réunissant les deux continents, Jacques Chirac

était le seul président européen, ses pairs s’étant

fait représenter par leur chef de gouvernement ou leur ministre

des Affaires étrangères. Ceux-ci s’étaient déjà

réunis avec leurs experts à la veille du sommet pour achever

la mouture des plans d’action et de la déclaration finale. C’est

dire que les surprises n’étaient pas au rendez-vous. Tout étant

déjà fixé à l’avance.

Bien entendu, la rencontre, avant l’ouverture du sommet, du président

de la Commission européenne Romano Prodi avec Mouammar Kadhafi,

était un événement en soi puisqu’elle constituait

une sorte de réhabilitation de la Libye, objet de sanctions internationales

depuis 1992 (suspendues en avril 1999) pour son soutien présumé

au terrorisme. Cet événement a été terni par

une diatribe du bouillant colonel, lors d’une réunion de travail

à huis clos, contre la France et le Portugal qui, dans son optique,

n’ont ni à donner de leçons à l’Afrique ni à

lui proposer leur assistance. Néanmoins, Kadhafi qui s’est imposé

comme la vedette du sommet, a fini par rencontrer plusieurs dirigeants

européens.

Une autre rencontre, précédée d’une accolade lors

de la cérémonie inaugurale, a permis de détendre quelque

peu les relations difficiles du roi du Maroc Mohamed VI et du chef d’Etat

algérien, Abdel-Aziz Bouteflika, président en exercice de

l’OUA (Organisation de l’Unité africaine) en conflit au sujet du

Front Polisario revendiquant depuis 1975 la souveraineté sur le

Sahara occidental, ancienne colonie espagnole.

D’autres rencontres bilatérales ont ponctué ce sommet

qui a consacré la “position géostratégique” de l’Egypte

au niveau du continent africain où elle a parrainé plusieurs

initiatives de paix, ainsi que son rôle proéminent dans le

processus en cours au Proche-Orient. Dans son discours inaugural, le président

Hosni Moubarak a souligné l’interaction des deux continents, car

“un développement durable en Afrique aura des répercussions

positives sur les autres régions du monde en général

et l’Europe, en particulier”. Thème repris par le président

Bouteflika qui a souligné l’intérêt majeur des “immenses

ressources que recèle le continent africain dont l’exploitation

peut être bénéfique à tous. C’est à un

“saut qualitatif” permettant l’adaptation du continent africain aux nouvelles

données de l’économie mondiale et à la poursuite du

processus de démocratisation qu’a invité Romano Prodi, président

de la Commission européenne.

Par-delà l’euphorie des grands discours, la réalité

est ailleurs. Si l’Europe et l’Afrique, l’une parvenue au plein développement,

l’autre en quête éperdue de ce même développement,

constituent deux univers à part, ils convergent vers des préoccupations

et des intérêts communs. Tous se veulent pourfendeurs de la

corruption, respectueux de la démocratie, des droits de l’homme.

Seulement, leur rhétorique se heurte à une interprétation

divergente de valeurs supposées être partagées.

Gerhard Schröder, Javier Solana, Robin Cook, le président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, le chef de l’OUA, Salim Ahmed Salim et au centre, le président très contesté du Zimbabwe, Robert Mugabe. |

tunisien Zein el-Abidine Ben Ali, Mouammar Kadhafi, le roi Mohamed VI et le président Bouteflika. |

étrangères serrant la main du président nigérian, Olusegun Obasanjo. |

Si l’Etat de droit se trouve défaillant dans le continent noir,

c’est en raison de la “pauvreté et de la faim”, s’obstinent à

expliquer les Africains qui réclament avec insistance l’annulation

de leur dette évaluée à 350 milliards de dollars.

A ce prix ils sortiront de ce cercle vicieux qui entrave leur développement.

C’est donc en demandeurs qu’ils sont venus rencontrer les Européens.

Ceux-ci leur ont infligé quelques remontrances en les invitant à

gérer correctement les affaires publiques par la prévention

et le combat de la corruption et du népotisme.

En plaçant très haut la barre, les Africains pouvaient

espérer, tout au plus, un allégement de leur dette. Le chef

de la diplomatie autrichienne, Mme Benitta Ferrero-Wagner a bien exprimé

l’impuissance occidentale: une annulation totale de la dette est “bien

au-delà de nos propres moyens”. D’ailleurs, l’absence au forum des

institutions financières internationales telles que le FMI et la

Banque mondiale, ainsi que celle des ministres des Finances ne permettait

pas d’envisager une telle possibilité. L’an dernier, l’UE avait

décidé l’octroi d’un milliard d’euros aux pays pauvres très

endettés (PPTE). Dans son optique, le forum du Caire n’est pas l’enceinte

habilitée à traiter d’un tel sujet. Toutefois, un suivi du

sommet mené par de hauts fonctionnaires pourrait aider les Africains

“ à sortir du cycle de dépendance” dans lequel ils se trouvent.

Sur ce plan, la France a déjà pris quelques longueurs

d’avance en décidant, comme l’a indiqué le président

Chirac, d’annuler “la totalité des créances publiques bilatérales

dues au titre du développement ou au titre des créances commerciales

des pays les plus pauvres et les plus endettés”. Ce qui représente

un effort additionnel de 7 milliards de dollars. “Au total, ajoute le président

français, la France aura annulé, au cours des quinze dernières

années, plus de 23 milliards de dollars en faveur des pays lourdement

endettés”. L’exemple de la France a été quelque peu

suivi par l’Allemagne qui a annoncé sa volonté de supprimer

350 millions de dollars des dettes des pays les plus pauvres. De même

que par l’Espagne qui a annulé une dette d’un montant de 200 millions

de dollars.

L’économique et le politique étant liés, les pays

africains ont proposé, à l’initiative de l’Egypte, “une référence

expresse” du document final “à une zone sans armes nucléaires

au Proche-Orient”. Or, s’agissant d’un sommet qui n’incluait pas les problèmes

du Proche-Orient, a rectifié le ministre belge des Affaires étrangères,

Louis Michel, qui pensait à l’instar de ses homologues néerlandais

et allemand que cette référence visait Israël (en possession

de 200 têtes nucléaires), la demande était irrecevable.

Contrairement à celle relative à “la restitution et (au)

retour dans le pays d’origine de monuments historiques, d’objets d’art

et de biens culturels” africains transférés par les anciens

colonisateurs dans les musées européens. A ce sujet, un compromis

qui n’engage personne a pu être trouvé, réaffirmant

“la protection et la mise en valeur du patrimoine culturel de l’Afrique”.

Mais les Africains désiraient aller plus loin, en accompagnant

la restitution des biens culturels des fonds détournés vers

des banques étrangères par des ex-dirigeants corrompus. Leurs

partenaires européens se sont montrés prudents évitant

de s’engager sur ces sables mouvants.

A l’horizon de 2003, un nouveau sommet réunira en Grèce

les deux continents. Un nouvel élan a été donné

à leur partenariat aux mouvements contradictoires. Les Africains

attendent de l’Europe ce qu’elle n’est peut-être plus en mesure de

leur donner.