VIENT DE PARAÎTRE

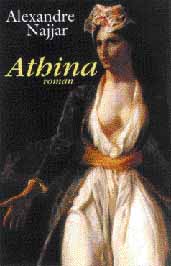

“ATHINA” D’ALEXANDRE NAJJAR

UN LIVRE D’ACTUALITÉ

|

|

Auteur de plusieurs récits (“La Honte du survivant”, “Comme un aigle en dérive”, “L’Ecole de la guerre”), de poèmes et de deux romans historiques, il semble avoir opté pour ce dernier genre reprenant à son compte cette citation d’Alexis de Tocqueville: “L’Histoire est une galerie de tableaux où il y a peu d’originaux et beaucoup de copies”. En 1995, il nous avait conduits dans le Caucase, avec “Les Exilés du Caucase” (édité chez Grasset et traduit en plusieurs langues) dans la seconde moitié du XIXème siècle, survolant deux siècles et six pays. En 1997, il nous invitait dans la Florence des Médicis avec “l’Astronome” (Grasset, traduit en allemand, en arabe et en turc). Aujourd’hui, Alexandre Najjar nous emmène en Grèce dans la première moitié du XIXème siècle pour suivre les traces d’”Athina”, “jeune fille audacieuse (qui) échappe à l’emprise de sa famille et s’engage dans la résistance contre l’occupant turc”, rappelant Athéna, fille de Zeus, déesse de la guerre, de la Sagesse, des Arts et des Sciences, protectrice d’Athènes. Le livre séduit à plus d’un titre et il se lit presque d’une seule traite, bien que l’on ait toujours envie de s’arrêter à chaque page et de savourer les images, les détails et la musicalité des phrases. Pour en savoir plus, nous avons posé une série de questions à l’auteur.

POURQUOI LA GRÈCE ET LE XIXème

SIÈCLE?

Tout d’abord, pourquoi la Grèce?

C’est un pays méditerranéen qui présente avec

le Liban de grandes similitudes: croyances, coutumes, danses, nourriture,

cuisine... J’ai toujours cru à l’espace méditerranéen

cher à Michel Chiha. L’écrivain Dominique Fernandez vient

de publier un album intitulé: “Mère Méditerranée”.

La Mare Nostrum est, en effet, une mère ayant des enfants

à la fois très différents et unis par une grande complicité.

Et pourquoi le XIXème siècle?

C’est l’époque de la guerre d’indépendance en Grèce.

Une époque douloureuse, mais extraordinaire, parce qu’elle a vu

la libération d’un pays occupé par les Ottomans.

A part Athina, une femme symbole et mythe, on croise dans votre roman

des figures historiques comme lord Byron, Flaubert, Lamartine, Victor Hugo...

Cette époque m’a toujours impressionné, parce qu’elle

offre l’exemple d’une mobilisation générale des intellectuels

européens en faveur d’une cause juste, ce qui est assez rare dans

l’Histoire. Les “Philhellènes” ont milité en faveur de la

Grèce libre. Lord Byron est mort à Missolonghi assiégée

par les Turcs. Victor Hugo a écrit des textes bouleversants sur

la Grèce, dont “Les Orientales” et le fameux poème sur le

massacre de l’île de Chio. Même des peintres, comme Delacroix

(qui a peint le tableau en couverture) ont défendu la cause des

Grecs. En tant que Libanais, j’ai tellement souffert du “silence souillé

de connivence” des grandes nations, pour reprendre les propos de Charles

Hélou, que j’ai voulu m’attarder sur cette époque où

les intellectuels savaient se mobiliser en faveur d’une cause.

Peut-on considérer “Athina” comme un livre engagé?

Sans doute. J’ai toujours milité pour la liberté, contre

l’injustice. Athina est une révoltée qui refuse la “dictature”

de son père et l’occupation de son pays par l’ennemi. Elle est initiée

à la révolte par un pope orthodoxe qui lui apprend que “la

révolte est le sentiment le plus puissant qui existe”. Toute sa

vie, elle restera fidèle à son apprentissage.

Pourriez-vous dire, à l’instar de Flaubert, qu’”Athina, c’est

moi”?

Si l’on considère le refus d’Athina pour l’injustice sous toutes

ses formes, je veux bien dire, oui, qu’“Athina c’est moi”, mais la comparaison

s’arrête là.

Ce qui est étonnant dans ce roman, par rapport à vos

livres précédents, c’est que vous vous mettez dans la peau

d’une femme, la narratrice, Athina. Etait-ce un exercice difficile?

Très difficile, parce que les femmes sont complexes. Athina

est adolescente, jeune fille, guerrière, amante; puis, mère.

Il n’était pas facile de se mettre dans la peau de tous ces personnages,

d’“endosser” tous ces rôles. Ce qui m’a sans doute aidé, c’est

l’imagination et l’observation de ma femme. En tout cas, cette expérience

a été très enrichissante: elle m’a permis de mieux

aimer, de mieux comprendre, de mieux admirer les femmes. Sans elles, la

vie serait insupportable.

UN LIVRE D’ACTUALITÉ

Pourquoi avoir écrit “Athina” aujourd’hui?

C’est bizarre, mais la sortie de mes livres coïncide toujours

avec une actualité brûlante. J’avais écrit “Les Exilés

du Caucase” à une époque où rien ne se passait dans

cette région du globe. A sa parution, le Caucase est entré

dans l’une des phases les plus tragiques de son Histoire: la guerre de

Tchétchénie qui a suscité l’émotion du monde

entier. Mon éditeur n’en revenait pas: “Comment as-tu deviné

ce qui allait se passer là-bas?”, m’a-t-il demandé. En réalité,

c’est le hasard qui en a décidé ainsi. La sortie de “L’école

de la guerre”, a coïncidé avec la commémoration du 25ème

anniversaire de la guerre du Liban et “Athina” sort à un moment

critique où l’occupation israélienne est sur le point de

prendre fin et où la présence syrienne est discutée.

Or, “Athina” parle, précisément, de la victoire de la liberté

sur l’occupation!

Politiquement, avez-vous jamais pris parti?

Jamais! Un écrivain doit s’engager pour des causes humaines,

des principes, mais pas en faveur d’un parti ou d’un homme. Les principes

ne déçoivent jamais; les partis et les hommes, si!

Et votre prochain livre?

Gabriel Garcia Marquez enseigne qu’il ne faut jamais s’arrêter

d’écrire pour ne pas reculer. L’écriture est comparable au

piano, si on s’arrête trop longtemps, on perd son savoir-faire...

J’ai un projet de livre juridique (la suite de L’“Administration de la

société anonyme libanaise”, paru en 1998 chez Bruylant-Delta)

et un projet de biographie commencé pendant la guerre qui ne demande

que quelques heures de travail pour être prêt. Il ne faut jamais

s’arrêter. “L’art est long et le temps est court”, disait Baudelaire.

AVOCAT ET ÉCRIVAIN, DEUX FACETTES COMPLÉMENTAIRES

Comment vous voyez-vous dans vingt ans?

Si Dieu me prête vie, je me vois comme aujourd’hui: avocat et

écrivain. Ce sont deux facettes complémentaires chez moi

qui me permettent de m’épanouir pleinement. Un avocat est un stratège

et un homme d’action. J’adore ce métier, même si les conditions

de travail deviennent de plus en plus difficiles auprès des tribunaux.

Quant à l’écrivain, c’est un idéaliste, un rêveur,

un romantique. Le premier est très sociable, le second assez renfermé.

J’ai deux vies parallèles qui ne se rencontrent jamais!

Vous avez écrit dans “Athina” une phrase qui revient à

l’esprit: “Qui se souvient de son enfance, balise son passé pour

aider sa mémoire à ne pas s’égarer”. En fait, comment

est né votre amour pour la lecture et l’écriture?

J’ai commencé à lire régulièrement à

partir de la classe de 8ème. En classe de 7ème, durant la

guerre, j’ai pratiquement lu un livre par jour, ce qui a fait 365 livres

par an.

Vous avez écrit un roman policier de 50 pages à l’âge

de 9 ans.

C’était “Bob le téméraire” dactylographié

par ma mère et illustré par l’un de mes frères. Il

racontait l’histoire d’un kidnapping sur une île...

C’est, alors, qu’il nous revient en mémoire une note de la jardinière

de l’Ecole N.-D. des Anges qui avait inscrit sur le carnet de fin d’année

du petit Alexandre, le plus jeune du Grand jardin: “La valeur n’attend

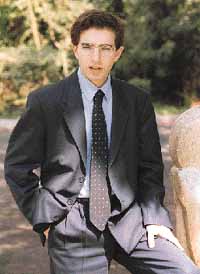

pas le nombre des années”. Alexandre a aujourd’hui 33 ans et il

effectue un beau parcours.