AU MUSÉE NICOLAS SURSOCK, UN ÉVÉNEMENT MARQUANT

LES ICÔNES DE LA CATHÉDRALE ST-GEORGES DES GRECS-ORTHODOXES

La “Croix” un chef-d’œuvre de toute beauté. |

Mgr Elias Audé, métropolite de Beyrouth, inaugurant l’exposition, entouré de personnalités du monde politique, diplomatique et culturel. |

La cathédrale avait été achevée en 1783.

Les frais d’exécution avaient été assurés par

cheikh Niqula Jubayli et les chrétiens orthodoxes de Beyrouth.

L’iconostase en bois sculpté, doré et peint, s’étendait

en trois sections, sur près de 20 mètres. Sa partie centrale

atteignait quelque huit mètres de hauteur. Située au centre-ville,

la cathédrale St-Georges se trouvait en 1976 au cœur de la zone

de bombardements. L’iconostase a été démontée,

alors, pièce par pièce pour la soustraire aux dangers de

la guerre qui faisait rage et devait, un peu plus tard, ravager la cathédrale.

La plupart des icônes avaient été retirées

avec la croix, les lypiras, les portes, les encadrements et le trône

épiscopal. Certaines parties ont été sauvées

in extremis et portent, encore, les traces de certains dégâts

irrémédiables.

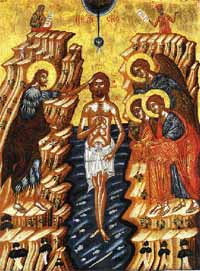

Le Baptême du Christ. XVIIème siècle. |

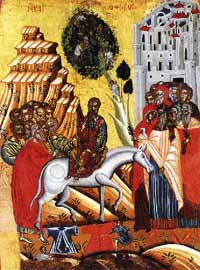

Entrée à Jérusalem. XVIIème siècle. |

Mises à l’abri, depuis lors, à l’archevêché

grec-orthodoxe de Beyrouth, les icônes de St-Georges ont été

restaurées au fur et à mesure par des spécialistes,

maîtrisant les techniques de restauration de pointe. A noter que

deux d’entre elles ont été exposées à Paris

en 1996.

De par sa structure et ses divisions, l’iconostase montre une continuité

de la tradition byzantine, même si les motifs d’ornementation sont

parfois inspirés de l’art baroque occidental ou de l’art oriental.

Ce qui frappe, en premier, le spectateur, au musée Sursock,

c’est la généralisation du fond d’or et la sobriété

de l’élément ornemental. On constate, aussi, que les figures

humaines organisent l’espace. Le fond d’or qui unifie l’iconostase a une

double fonction. Par son entremise, la lumière n’est plus naturelle,

mais semble une lumière céleste qui entoure les figures.

Ce fond d’or abolit l’espace fictif derrière les personnages et

les fait surgir dans l’espace réel où se meut le spectateur.

La lumière captée dans les fonds d’or, confère une

mystérieuse mobilité aux figures apparemment immobiles.

Entre l’icône et le sacré, il y a une étroite relation.

Elle est le “miroir” où se reflète le monde invisible. Elle

est “existentiellement” identique avec son modèle, tout en étant

“essentiellement” différente.

Descente aux Limbes. XVIIème siècle. |

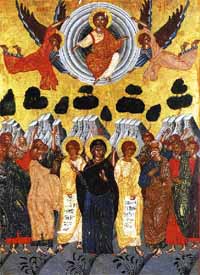

Ascension. XVIIème siècle. |

Il nous semble que l’élément où baigne l’image

de l’icône est une substance au-delà de toute coloration naturelle.

En effet, dans la tradition byzantine, l’icône est l’expression parfaite

et la plus immédiate qui soit, du sentiment religieux, comme du

sentiment esthétique propre à la chrétienté

orientale et, surtout, à la fusion profonde de ses deux sentiments.

Ce que l’artiste imagine et ce qu’il nous révèle ne saurait

être dès lors que ce “corps spirituel”, dont parle St-Paul,

en l’opposant au “corps animal” c’est-à-dire en opposant le corps

de l’esprit à celui de l’âme.

Etant donc un miroir où se reflète le monde intelligible,

ces images iconiques dans leur ensemble, évitent tout ce qui rappelle

la terre en tant que telle: la troisième dimension, la perspective,

les paysages évocateurs du lointain. Les paysages sont réduits

au strict minimum, souvent, même, rien ne vient rompre l’unité

du fond d’or.

Le Trône Episcopal admirablement bien restauré.

Le spectateur sort ébloui.

Ghassan Tuéni écrit dans son mot de présentation:

“En langage orthodoxe, on écrit une image, on ne la peint pas. Celles

présentées ici, sont écrites comme autant de prières

pour l’amour de Dieu Unique et l’amour du prochain”.