|

A

l’aube du 17 janvier 1991, il y a exactement dix ans, une coalition

internationale menée par les Etats-Unis d’une envergure à

nulle autre pareille, depuis la Deuxième Guerre mondiale, lançait

une offensive aérienne contre l’armée irakienne de Saddam

Hussein qui avait envahi le Koweit le 2 août 1990.

L’opération a porté le nom de “Tempête du

Désert” et a duré six semaines. En ce dixième

anniversaire, l’heure des bilans s’impose, d’autant plus

qu’avec les développements régionaux concernant, surtout, le

conflit israélo-arabe, l’Irak est appelé à jouer un

rôle sur l’échiquier régional. La paix attendue et

tant souhaitée ne pourra se faire sans une solution au problème

de l’Irak soumis depuis dix ans à des sanctions internationales.

George Bush père avait lancé l’offensive contre ce pays le

17 janvier 1991. Dix ans plus tard, George W. Bush, nouveau locataire de la

Maison-Blanche, sera-t-il le champion de la levée des sanctions contre

Bagdad?

|

|

Une photo exposée au

musée de la Victoire à Bagdad montrant le président Saddam

Hussein visitant un camp militaire au Koweit après l’invasion.

|

Dès les premières attaques, un véritable

ouragan s’abattait sur “l’armée de Saddam”,

qualifiée par la communauté occidentale, comme étant la

quatrième armée du monde. Ironie du sort: cette force militaire

avait été équipée par ce même Occident. A

chaque temps, ses impératifs. Les forces de la coalition anti-irakienne

avaient été placées sous le commandement du

général américain Norman Schwarzkopf. Alignant 580.000

militaires, 750 avions, 60 navires de guerre, 1.200 chars et

bénéficiant du soutien d’une trentaine de pays, leur

suprématie était évidente. Au niveau du monde arabe,

l’Egypte, l’Arabie saoudite, les Emirats et la Syrie

s’étaient rangés du côté des alliés

occidentaux. Avec son flair politique, le président syrien Hafez Assad

avait compris, dès le départ, tout l’intérêt

d’adhérer à la coalition. Son attitude avait

été hautement appréciée par Washington qui lui a

laissé les coudées libres au Liban, sa carte maîtresse face

à Israël. Le 13 octobre 1990, l’aviation syrienne bombardait

le palais présidentiel de Baabda pour y déloger le

général Michel Aoun. Les troupes de Damas, envahissaient à

nouveau la région Est, sous le regard impassible de l’Occident et

une surprenante retenue israélienne. Comme toujours, le Liban

était l’éternelle victime de tout conflit proche-oriental.

Il a payé les frais de l’invasion du Koweit par l’Irak et de

la guerre du Golfe.

Le commandant en chef des

forces US, le général Norman Schwarzkopf et le

lieutenant-général Sultan Hachem Ahmed au terme des pourparlers

du 3 mars 1991. |

|

Udaï Hussein,

député et fils du président irakien, a

réclamé une nouvelle carte de l’Irak, englobant le Koweit.

|

DES

RAIDS MEURTRIERS

La “Tempête du Désert” sera

appelée, aussi, “guerre de la CNN” car, par le biais de cette

chaîne de télévision américaine ayant placé

des relais puissants à Bagdad, le monde entier a pu suivre, à la

seconde près, les raids alliés; puis, leur progression sur le

terrain. Les bombardements d’une rare virulence, vont s’acharner tout

particulièrement contre les installations militaires, industrielles et

les positions des troupes irakiennes au Koweit. Le général Kassem

al-Shamri, commandant de la Défense civile irakienne, évoquant

cette guerre a, récemment, déclaré que l’Irak a

été la cible de l’équivalent de sept bombes

nucléaires pareilles à celles qui ont été

larguées sur Hiroshima lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ceci

a été calculé sur la base des 141.921 tonnes de munitions

utilisées contre l’Irak, y compris des bombes à uranium

appauvri. En cette date anniversaire, les témoignages recueillis

à Bagdad par des correspondants de presse sont poignants et expriment

l’impact que la “Tempête du Désert” a produit sur

tout un peuple. Un jeune Irakien de 19 ans affirme: “J’entends

toujours la voix de mon père nous disant: A partir de maintenant, nous

allons dormir dans la même chambre. Ou nous survivrons ou nous mourrons

ensemble”. Une jeune femme de 24 ans confie: “Le bruit des

sirènes annonçant les raids bourdonne encore dans ma tête

et quand j’entends à nouveau ce sifflement, tout mon corps

frémit”.

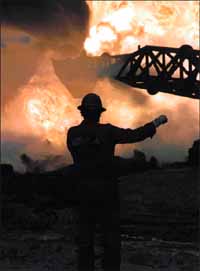

Un puits de pétrole

koweitien en flammes après le retrait des forces irakiennes.

|

|

Les soldats US criant

victoire le 27 février 1991, le jour où les alliés

arrivèrent aux abords de la ville du Koweit. |

OFFENSIVE TERRESTRE

Face aux raids alliés,

Saddam Hussein riposte, lançant des missiles “Scud” sur

l’Arabie saoudite où sont déployées les forces

alliées, sur Bahrein et sur Israël. Son objectif est

d’impliquer l’Etat hébreu dans la guerre, afin de briser

l’alliance arabo-occidentale contre l’Irak. Mais

l’Amérique y veille et l’Etat hébreu est prié de

rester en marge du conflit. Les autorités israéliennes prennent,

cependant, les précautions nécessaires et les masques anti-gaz

sont distribués à la population, par crainte des missiles

à têtes chimiques. L’offensive terrestre est lancée

dans la nuit du 23 au 24 février. Le 26 février, Saddam Hussein

confirme un ordre de retrait du Koweit qui se fait dans le chaos le plus total.

Selon les estimations occidentales, l’Irak a perdu dans cette guerre,

près de 4.000 chars, 2.100 pièces d’artillerie, 240 avions,

1.856 transports de troupes, 50 à 100 mille soldats sur une armée

comptant 350.000 hommes.

À L’HEURE DES BILANS

Au lendemain de l’invasion du

Koweit par l’Irak, le 2 août 1990, le Conseil de

Sécurité de l’ONU avait imposé une série de

sanctions très dures contre le régime de Bagdad, afin de le

contraindre à détruire toutes ses armes de destruction massive.

Ces sanctions ont-elles été efficaces? Sur le plan militaire, des

sources diplomatiques estiment que l’Irak est désarmé

à 95% et n’est plus une menace. N’empêche que, depuis le

départ en décembre 1998, des inspecteurs en désarmement de

l’ONU et le refus par Bagdad d’autoriser leur retour suite à

un conflit avec les Nations Unies, le pays n’est plus soumis à

aucun contrôle. De surcroît, le Conseil de Sécurité

est quasiment paralysé par ses divisions. La coalition anti-irakienne a

cru que la défaite, doublée des sanctions, entraînerait

rapidement la chute du régime de Bagdad. Mais, dix ans après,

Saddam est toujours en place, refusant de plier, malgré l’embargo

et a pris du poil de la bête depuis l’Intifada palestinienne

d’Al-Qods. Il exprime son appui aux Palestiniens et sa

disponibilité à envoyer des soldats se battre à leur

côté. Il joue, à nouveau, sur la fibre de la

solidarité arabe face à Israël et aux Etats-Unis. Le 31

décembre, il a même organisé un imposant

défilé militaire à Bagdad le premier de cette ampleur

depuis la guerre et son fils Oudaï vient de rappeler, une fois de plus,

que “le Koweit fait partie intégrante de l’Irak”.

L’embargo aérien imposé par l’ONU, lui aussi s’est

effrité, tel qu’on a pu le constater ces derniers mois avec une

multitude de vols vers Bagdad à caractère humanitaire,

médical ou socio-économique. De même, plusieurs pays

renforcent leurs relations économiques avec l’Irak, à

commencer par les pays de la région. Le rapprochement entre l’Irak

et la Syrie longtemps “frères ennemis”, est très

significatif. L’Egypte s’ouvre sur Bagdad.

CONDITIONS DE VIE DIFFICILE

Les sanctions et

l’embargo ont eu, par ailleurs, un effet dramatique sur les conditions de

vie des 22 millions d’Irakiens, en dépit du programme

“pétrole contre nourriture”. Selon les autorités de

Bagdad, l’embargo est responsable de la mort de plus d’un million

d’Irakiens à majorité des enfants, faute de

médicaments et de nourritures. Et Saddam a bien mené sa

propagande à ce niveau, montrant constamment sur le petit écran

le défilé des cercueils blancs d’enfants victimes du blocus.

Mais selon le témoignage d’un diplomate occidental, “la

situation a totalement changé ces deux dernières années:

les marchés regorgent de marchandises, des voitures neuves sont visibles

partout et l’embargo aérien s’est pratiquement

effondré”. Quant au député Salem al-Qobeissi, chef de

la commission des Affaires internationales au parlement, il affirme: “Dix

ans après l’agression et en dépit de l’embargo,

l’Irak est toujours fort sur les plans politique, économique et

militaire. (...) L’Administration américaine doit réviser sa

position et traiter sur d’autres bases avec l’Irak qui restera un

acteur-clé dans la région”. Oui, l’Amérique et

le monde occidental sont, désormais, conscients du fait qu’une

nouvelle politique doit être adoptée vis-à-vis de

l’Irak. Mme Madeleine Albright, secrétaire d’Etat

américain sortante, l’a souligné à son successeur, le

général Colin Powell. Le “dialogue global” prévu

pour février entre Bagdad et l’ONU, apportera-t-il des changements

notables au niveau des sanctions imposées par la communauté

internationale? Le proche avenir en donnera la réponse et

l’évolution de la conjoncture au Proche-Orient devant être

prise en considération. |