New York craignait la terreur; elle est surprise

par une gigantesque panne de courant

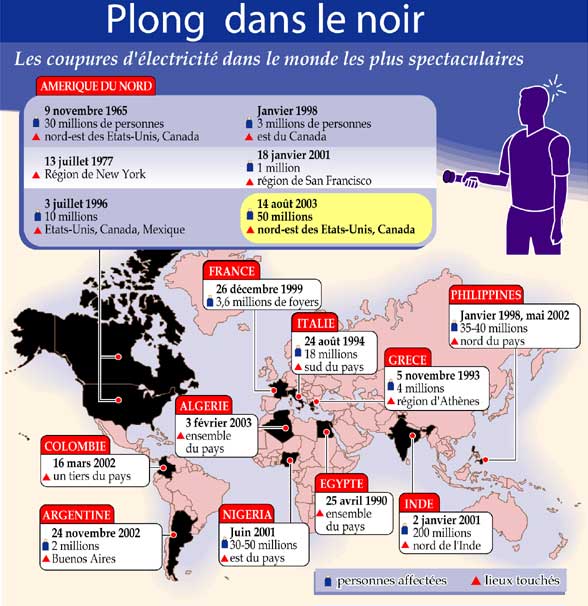

11 septembre 2001-15 août 2003. Rien de comparable entre ces deux dates, à part les embouteillages monstres et la marée humaine sur les ponts de New York, un savoir-faire acquis des policiers de la ville et l’autodiscipline des citoyens déjà aguerris contre l’épreuve. A vrai dire, ils craignaient la terreur anonyme ciblant encore une fois le centre économique des Etats-Unis et ils étaient loin de penser qu’ils connaîtraient le 14 août à 16h10 la plus gigantesque panne électrique de leur histoire qui les plongeraient dans le noir pour la cinquième fois.

|

Ils n’étaient pas les seuls avec leurs banlieusards dans l’épreuve. Celle-ci était partagée par 50 millions d’Américains et de Canadiens, plongés dans le noir dans huit Etats sur 9.300 km2 depuis le nord-est des Etats-Unis jusqu’au sud du Canada, en passant par la région des Grands Lacs, touchant les villes de New York, Detroit, Cleveland, Buffalo, Albany, Toronto et Ottawa. Le premier choc passé, ayant dévalé à pieds les interminables escaliers de leurs gratte-ciel, évacué avec frayeur les rames de métro ( 350.000 passagers à New York sur 7 millions d’usagers quotidiens, alors qu’ils sont un million à Toronto), jetés quasiment à la rue, au titre de sans-abri, privés de transports, accrochés à leurs portables et transistors.

Le président Bush rassurant ses concitoyens: il ne s’agit pas d’un acte terroriste. |

|

Marée humaine sur Brooklyn Bridge. |

29 heures plus tard

Ils ont été rassurés, le soir, par la voix du président

Bush qui leur parvenait de Californie: il ne s’agit pas d’un

acte terroriste. Il faut continuer à faire preuve de civisme. Egalement

réconfortant, le maire de New York, Michael Bloomberg qui s’est

déclaré certain “à 100% qu’il n’y

a absolument pas d’indication pour le moment qu’il y ait un

acte terroriste” et qui a octroyé à ses concitoyens

un jour de congé.

Ceux-ci se sont improvisés agents de circulation, ont choisi de

dormir à la belle étoile, sur les trottoirs, sur les marches

des monuments publics ou tout simplement dans les halls des gares à

l’instar de Grand Central à Manhattan. Les plus recherchés,

étaient les marchands de chandelles et de torches et bienvenus

les vendeurs de glace qui soldaient leurs délicieuses glaces à

un dollar, avant de devoir les jeter sur la chaussée en cette journée

d’été chaude et moite.

Les touristes, incapables de réintégrer leurs chambres d’hôtel,

ont partagé le sort des sans-abri, alors que des témoignages

de solidarité s’exprimaient un peu partout et que des artistes

venaient improviser des spectacles nocturnes. Pas de pillages à

déplorer (à part ceux d’Ottawa qui ont entraîné

une quarantaine d’arrestations), comme ce fut le cas, le 13 juillet

1977, où les dégâts avaient été estimés

à un milliard de dollars. Toutefois, deux victimes: un homme succombant

à une crise cardiaque et un policier blessé.

Alors que la zone atteinte était quasiment paralysée: sept

centrales nucléaires fermées, sept aéroports suspendant

leurs vols, les géants de la construction automobile à Detroit

(General Motors, Ford et Chryzler) fermant 54 usines... le courant allait

commencer à revenir progressivement vendredi matin dans certaines

régions de New York où le maire ouvrait le New York Stock

Exchange (NYSE). Broadway reprenait ses activités, Times Square

allumait tous ses feux, alors que le siège de l’ONU à

l’East River demeurait clos. Finalement, c’est 29 heures plus

tard que le courant a été partout rétabli. Lundi

matin, tout était rentré dans l’ordre. New York, Detroit,

Ottawa, Toronto commençaient une semaine fébrile, tenaillés

par une peur indicible, une nouvelle panne pouvant encore une fois tout

balayer.

Sans-abri pour une nuit trouvant refuge à Grand Central station. |

|

Times Square après le retour du courant. |

Changer un réseau “antique”

Quelles sont les causes de cette panne géante, unique dans l’histoire

du continent américain et qui devra entraîner des pertes

de l’ordre de 5 à 25 milliards de dollars? Avant de décider

de coopérer, les Etats-Unis et le Canada se sont rejeté

la responsabilité. Et les rumeurs les plus fantaisistes ont circulé.

On a pu soupçonner le virus informatique LovSan d’être

à l’origine de la panne; on a pensé aux chutes du

Niagara, à l’incendie d’un générateur

électrique en Pennsylvanie, enfin, ce qui semble actuellement plus

plausible, à une défaillance dans trois lignes de transmission

dans l’Ohio, au sud de Cleveland. Placé sous les projecteurs,

Spencer Abraham, secrétaire à l’Energie, a recommandé

la patience, étant donné que la panne met en cause des centaines

de milliers de lignes.

Le président Bush s’est hâté de dénoncer

un système “antique”, indiquant que cette panne géante,

la pire de l’histoire américaine, était une “incitation

au sursaut” et que “nous devons regarder ce qui n’a

pas fonctionné, analyser les problèmes et apporter une solution”.

Bill Richardson, gouverneur du Nouveau-Mexique et ancien secrétaire

à l’Energie sous le mandat de Bill Clinton, a dressé

ainsi un état des lieux: “Nous sommes une superpuissance

avec un réseau du tiers-monde”. Pour remettre celui-ci à

jour, les coûts sont estimés à 50-100 milliards de

dollars. Un projet de loi controversé sur la réforme de

l’énergie traîne déjà depuis dix ans

au Congrès. Le président Bush a décidé, à

la lumière des circonstances, de le geler.

Néanmoins, la Commission de l’Energie et du Commerce de la

Chambre des représentants a ouvert une enquête sur cette

gigantesque panne de courant, tandis que le secrétaire à

la Sécurité intérieure Tom Ridge et le vice-Premier

ministre canadien, John Manley, ont diligenté une enquête

pour en déterminer les causes et prendre des mesures préventives.

Selon des vues communément admises, la dérégulation

du marché de l’énergie, avec la production d’électricité

privatisée et une distribution restée publique, favorisent

une dichotomie propice à toutes les déréglementations.

|

Le terroriste Hambali dans la nasse américaine

Les perturbations engendrées par la panne géante risquaient

d’occulter une grande victoire américaine dans la lutte antiterroriste:

la capture en Thaïlande de l’Indonésien Hambali, de

son vrai nom Riduan Isamuddin Hambali, chef opérationnel de la

Jamaa Islamya qui, sous l’impulsion de son guide spirituel Abu Bakar

Bachir, (actuellement sous les verrous), se propose de créer en

Asie du Sud-Est un Etat musulman de 250 millions de fidèles.

C’est de la base de l’armée de l’air de Miramar

en Californie, que le président américain a salué

l’arrestation de Hambali, appelé le Ben Laden d’Asie

du Sud-Est, “l’un des terroristes les plus recherchés

au monde”. Considéré comme le “cerveau”

des attentats de Bali (12 octobre 2002, 202 morts) et du Marriott à

Djakarta (5 août, 12 morts), en connexion avec al-Qaëda, il

serait impliqué dans les attentats du 11 septembre. Son épouse,

arrêtée avec lui, a été transférée

en Malaisie, son pays d’origine, alors que son propre lieu de détention

est tenu secret. Selon le Premier ministre malaisien, Thaksin Shinawatra,

Hambali était venu en Thaïlande “pour préparer

une attaque terroriste (...) contre le sommet du Forum de coopération

économique Asie-Pacifique (Apec) qui se tiendra les 20-21 octobre

à Bangkok et auquel participeront une vingtaine de chefs d’Etat,

dont le président Bush”.

Les Etats-Unis ont marqué un nouveau point dans la lutte antiterroriste

en arrêtant sur leur sol (avec deux de ses complices) un Britannique

d’origine indienne, Hekmat Lakhami qui tentait de vendre à

des islamistes un missile SA-18 Igla acheté à Saint-Pétersbourg

et qui a été en fait piégé par le montage

d’un scénario russo-américain engageant des agents

spéciaux russes et ceux du FBI.