|

Le ministre de la Culture André Malraux, dans l’oraison funèbre qu’il prononçait avant l’enterrement de Georges Braque en 1963, a dit: “Il est aussi chez lui au Louvre que l’ange de Reims dans sa cathédrale…”.

Voici l’un des très solennels hommages rendus par la France au plus français de ses peintres, mort à Paris le 31 août, à l’âge de 80 ans et auquel son plus grand poète, Saint-John Perse avait dédié ses “Oiseaux” en le définissant ainsi: “Des rives tragiques du réel et jusqu’en ce lieu de paix et d’unité, silencieusement tiré, comme en un point médian ou lieu géométrique, l’oiseau soustrait à sa troisième dimension n’a pourtant gardé d’oublier le volume qu’il fut d’abord dans la main de son ravisseur”. On ne saurait mieux définir et le sujet favori - l’oiseau de bon augure qui traverse la salle Henri II du Louvre pour se métamorphoser en vitraux ou en bijoux- et l’itinéraire transversal, intra-spatial, mais profondément enraciné, de Braque, dont l’art sut joindre, comme le dit Malraux, “à une li-berté éclatante et proclamée, une domination des moyens de cette liberté sans égale dans la peinture contemporaine…”

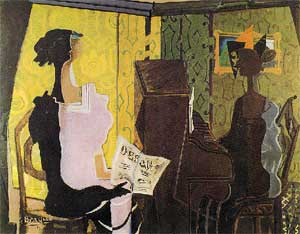

“Le Duo”

|

UN ARTISTE DANS LA PLUS PURE

ACCEPTION DU TERME

Entre 1912 et 1917, avec le “Cubisme synthétique”, Braque pulvérise la surface peinte en y introduisant l’objet manufacturé, choisi parfois parmi le plus éphémère qui soit; la coupure de presse. Il introduit également dans ses réalisations du sable, des copeaux de bois; ainsi chaque élément perd de son épaisseur pour devenir une espèce de sigle plat. De plus, l’es-pace qui était un vide convenant aux objets devient un champ de relations et de tensions. Jusqu’alors il avait donné des œuvres remarquables et certaines natures mortes de 1913 comptent parmi les plus prestigieuses de l’époque. Mais c’est aux alentours de 1918 que sa personnalité émerge avec des caractéristiques incomparables.

Il est hors de doute que l’expé-rience du cubisme, ses nouvelles théories sur la vision ont profondément marqué l’art du XXème siècle. Il n’y a pas lieu ici de rapporter, dans tous les détails, la richesse des solutions proposées et développées par Braque au cours de son expé-rience. Mais il est important de noter que tandis que d’autres étaient théoriciens plutôt que peintres, Braque est resté avant tout un artiste dans la plus pure acception du terme. Il marquait sa méfiance de tout ce qui était arbitraire et doctrinaire: “Ne pas voir les choses avec la conception qu’un autre s’en fait ne suffit pas, il faut se méfier de l’idée que s’en fait soi-même”. Son rationalisme finit par s’incorporer à une émotion qui bien que contrôlée, ajoute à la tension du contexte. Au début, la composition se rassemblait au centre du tableau, d’où elle irradiait en segments spatiaux, ne laissant que peu de marge libre sur les côtés. Bientôt, elle se prépare à occuper toute la surface de la toile, où elle s’installe et s’établit en une structure conti-nue. Les sujets puisés dans la réalité quotidienne restent toujours lisibles. En 1918, Braque commence une série de natures mortes sur table ronde, thème qu’il poursuivra jusqu’en 1940. En 1931, il termine la série des cheminées, non sans avoir peint entre-temps une série de “fi-gures monumentales”. En 1929, il inaugure la série des plages suivie en 1939 par celle des “Ateliers”, puis suivront en 1956 les “Oiseaux” au vol déployé. Plans, couleurs, lignes, arabesques, séquences, tout coexiste en une densité de rythmes et d’échanges, en une concentration d’alternances qui révèle la mesure humaine des objets. Il écrit: “Quand ce qui est d’abord une tache de blanc deviendra une nappe, la plastique aboutira à sa poétique”.

“UN TABLEAU NAÎT SOUS LA BROSSE

ET C’EST CE QUI LUI DONNE SON EXISTENCE PROPRE”

L’intuition de Braque cerne la toile et les objets s’attirent les uns les autres jusqu’à être pris dans le jeu des arabesques comme dans un filet. Le rythme ondulé de son graphisme peut s’équilibrer, mais il n’est jamais hédo-niste ou décoratif. L’énergie captivante de ses œuvres jaillit de la transformation organique subie grâce aux emprunts extérieurs, dans une ordonnance fabuleuse. Chaque tableau de Braque se présente comme quelque chose d’achevé, d’impeccable, de non modifiable.

Braque explique: “Un tableau naît sous la brosse et c’est ce qui lui donne son existence propre… Il efface l’idée qu’on s’en faisait avant de peindre”. Peu de peintres sont autant que Braque sensibles aux qualités visibles et tactiles des formes. Braque fixe les choses à la dimension d’un esprit qui s’est réalisé en ensorcelant la nature pour la pénétrer, pour la voir de l’intérieur, mais certainement pas pour l’imiter.

“Ecrire n’est pas écrire, dit-il. Peindre n’est pas dépeindre. La vraisemblance n’est que trompe-l’œil”. Braque a mené durant toute sa vie, une vie grave et recueillie d’un peintre-moine qui disait qu’il ne cherchait pas l’e-xaltation, car la ferveur lui suffisait et qui, sous les arcanes de son cloître intérieur, bâti très sobrement, peignait comme on prie dans un monastère cistercien. “Georges Braque ne connaît point le repos et chacun de ses tableaux est le monument d’un effort que nul avant lui n’avait encore tenté”, écrivit alors Apollinaire. Tout son génie peut se comprendre à travers cet aveu: “J’ai fait une grande découverte. Je ne crois plus à rien. Les objets n’existent pas pour moi… Quand on arrive à cette harmonie, on arrive à une espèce de néant intellectuel. Comme ça tout devient possible, tout devient apte et la vie est une éternelle révélation. Ça c’est la vraie poésie”. Ainsi, se détachant de la métaphore, c’est-à-dire de la peinture par allusions et par comparaisons, il arriva à la métamorphose, au transfert des choses “éclairées par le seul rayon poétique” dans une illumination transfiguratrice. Braque aura élargi l’horizon des hommes et rénové leur version en rendant perceptible la multiplicité des moments qui tissent le monde intérieur. Alors que chez son ami Picasso la peinture restait un moyen d’exorciser ses fantasmes les plus ardents, pour Braque elle tenait en elle-même sa fin. Ne disait-il pas: “La peinture connaît mieux les tableaux que le peintre… Quand je commence mon travail, il me semble que le tableau est de l’autre côté et seulement couvert de cette poussière blanche, la toile. Il me suffit d’épousseter. J’ai la petite brosse à dégager le bleu, une autre le vert ou le jaune: mes pinceaux.

“Lorsque tout est nettoyé, le tableau est fini”. |