| La Mission culturelle française au Liban organise, sous le patronage de M. Bernard Emié, ambassadeur de France, une exposition: “50 ans d’affiches françaises” au Musée Nicolas Ibrahim Sursock.

Évolution de l’art de l’affiche au XXème siècle

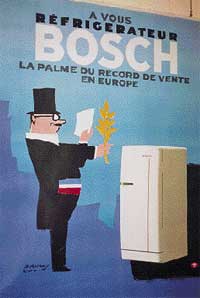

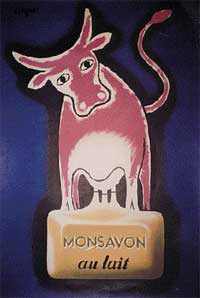

L’exposition groupe cent affiches œuvres de plasticiens: peintres, affichistes, graphistes, décorateurs... qui ont marqué par leur production l’art de l’affiche au XXème siècle: Raymond Savignac, 1907-2002; Bernard Willemot, 1911-1989; Jean Carlu, 1900-1997; Paul Colin, 1892-1985; Hervé Morvan, 1917-1980; André François, 1915; Jacques Nathan-Garamond, 1910-2002; Jacques Auriac, 1922; Roger Excoffon, 1910-1983; Georges Mathieu, 1921; Charles Kiffer, 1902-1992; Jean-Denis Malclès, 1912-2002; René Gruau, 1910; Pierre-Laurent Brenot, 1913-1997; Marcel Jacno, 1904-1989; Jean Widmer, 1929; Jean Jacquelin, 1905-1989; René Ferracci, 1930-1982; William Klein, 1928; Bob Sine, 1928; Jean-Marc Reiser, 1941-1983; Georges Wolinski, 1934; Roland Topor, 1938-1997; Tomi Ungerer, 1931; Jean-Michel Folon, 1934; Christian Chapiron, 1956; Michel Quarez, 1938; Alain Le Quernec, 1944; Michel Bouvet, 1955; Pierre Peyrolle, 1945; Philippe Morillon, 1950; Cesare Andreini, 1947; Alex Jordan, 1947; Michel Batory, 1959; Ronald Curchod, 1954; Pascal Cohrat, 1966; Catherine Zask, 1961; Philippe Apeloig, 1962; Michaël Amsalag, 1968; Mathias Augustyniac, 1967.

Les affiches exposées fournissent l’évident témoignage de l’évolution de cet art à travers le XXème siècle. A partir des années 1930, l’affiche commence à faire partie intégrante de la civilisation de l’image, anime notre paysage familier et constitue l’un des facteurs déterminants sur le marché de la consommation.

Elle devient, aussi, un objet de collection recherché et prisé, surtout, par les amateurs d’art qui n’ont pas les moyens d’acheter des tableaux dont les prix sont hors de leur budget.

Bien sûr, l’affiche s’adresse à tous les publics. C’est un appel, un clin d’œil, un message; elle parle autant à l’esprit qu’au sens de l’esthétique.

Le langage de l’affiche simplifie lignes et couleurs et leur demande avant tout de faire “coup de poing” sur l’attention, afin que requise, elle soit contrainte de saisir le signe sommaire qu’on lui adresse et son sens.

Ainsi, on peut constater à travers l’ensemble des affiches exposées, que le dessin n’hésite pas à rejoindre le schéma, le concentré sténographique. Parfois, certaines affiches ont évolué passant, progressivement, d’un réalisme attentif à une transposition presque abstraite. Il nous paraît fructueux et instructif d’observer le parallélisme de cette évolution et de celle que trace l’art contemporain: peinture, sculpture, techniques d’impression... etc.

|

|

|

Le choc psychique se substitue à la réflexion

Le règne de l’affiche connaît, aujourd’hui, sa plus belle période. Au même titre que les œuvres d’art: peinture, sculpture, sérigraphies... l’affiche concrétise une technique nouvelle du choc psychique se substituant à la réflexion.

En effet, elle peut ancrer dans la mémoire visuelle une image qui s’y imprime par sa force de suggestion. Cette image ne réclame pas qu’on réfléchisse; elle impose une notion simple par un choc optique. Par l’entremise des yeux, elle procède à une sorte d’effraction de l’esprit et y établit, comme un fait, un lien indestructible entre le message délivré, le désir et les besoins auxquels il prétend répondre.

Chacune des affiches exposées au Musée Sursock attire le regard et s’impose à l’attention des visiteurs, par l’originalité de la mise en page et par le choc juxtaposé des silhouettes représentées, des formes, des caractères, des signes et des couleurs.

Ici, la barrière historique entre arts publicitaires et arts plastiques est totalement éliminée. |