La prévention par l’éducation, la meilleure façon pour gérer

le risque et affronter la catastrophe

Sur le qui-vive depuis que la faille de Zrariyé-Tyr a, à maintes reprises, bougé provoquant un puissant séisme de 5° à l’échelle de Richter, les Libanais, notamment les habitants de Tyr, n’ont qu’une question sur les lèvres: à quand le prochain tremblement de terre? Une question que M. Iskandar Sursock, responsable du centre géophysique de Bhannès, propose de reformuler vu qu’il est carrément impossible du point de vue scientifique, de prévoir ou de prédire à quel moment un tremblement de terre peut se produire. Si le sismologue évoque le grand séisme qui a détruit Beyrouth en 551 après J.C, c’est pour rappeler que “les tremblements de terre s’inscrivent dans notre patrimoine historique et culturel au même titre que l’archéologie, qu’il s’agit là d’un constat qui sous-tend la société libanaise, d’une réalité qu’il faut vivre avec”.

Le centre géophysique de Bhannès. |

Insistant sur la nécessité de modifier le discours intuitif et d’inclure le phénomène sismique dans la mentalité collective, M. Sursock tient, aussi, à souligner que les sociétés contemporaines à l’instar des sociétés antiques, sont rythmées par les tremblements de terre. “L’histoire des hommes est intimement liée à la question des secousses sismiques. Un séisme bouleverse la société. Il y a toujours une phase avant et une phase après”, indique-t-il, avant de préciser que la question fondamentale, le vrai dilemme est de savoir “si les sociétés sont prêtes à se sacrifier, dans l’attente que le tremblement de terre survienne ou préfèrent investir dans leur bien-être actuel, plutôt que dans l’assu-rance et la gestion des risques pour conserver et consolider leurs acquis?”

M. Iskandar Sursock. |

M. Ata Elias. |

Impossible d’expliquer un phénomène sismique

Suivant donc une approche scientifique, M. Sursock inscrit les multiples secousses telluriques survenues à Tyr, dans leur cadre géologique, affirmant qu’il est impossible pour un sismologue ou un géophysicien d’expliquer un phénomène sismique en dehors de l’histoire géologique de la région où il a eu lieu. Partant de ce principe, il rappelle que l’histoire de Tyr est pleine de raz-de-marée et de tremblements. Faut-il, pour autant, s’attendre à un nouveau raz-de-marée ou prévoir un tremblement de terre, voire un séisme de magnitude 6° comme en 1956? Et M. Sursock d’indiquer: “Le travail des sismologues consiste à rassembler tous les éléments objectifs, à les inscrire dans une même ligne de pensée, afin de pouvoir réfléchir sur ce qui pourrait arriver. Un tremblement de terre de magnétude dépassant la normale, nous met en alerte. Cependant, de 1920 jusqu’à nos jours, tous les tremblements avaient une magnitude de 5° dans l’aire du Liban, sachant que des tremblements de terre de magnitude 4° ou 5° arrivent chaque décade”, exlique-t-il, avant d’ajouter: “Il y a justement dix ans, précisément le 26 mars 1997, deux tremblements de terre de force équivalente se sont produits durant la même journée: un séisme de magnitude 5° sur l’échelle de Richter s’est produit à 5 heures du matin, suivi d’un deuxième dans la même journée à 15 heures. Pour nous autres sismologues, la moindre des choses, voire la prudence la plus élémentaire, est de s’attendre à un séisme de magnitude 5° et de dire qu’il y a une chance sur deux que ça se répète dans la même journée”.

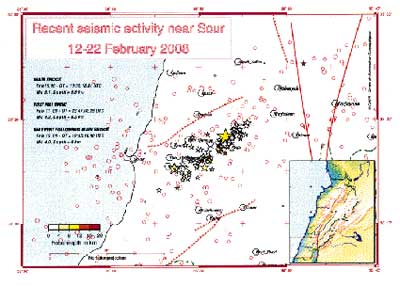

L’activité sismique enregistrée à Tyr du 12 au 22 février 2008... |

Cela dit, un suivi de l’activité sismique se poursuit à l’Observatoire géophysique de Bhannès. Installé depuis 1975, ce dernier, qui s’est vu doter récemment de six stations compte, actuellement, six personnes dont le premier géophysicien au Liban, Ata Elias. Ce dernier, bénéficiant de moyens importants, fournis dans le cadre d’une mission océanographique menée conjointement avec une équipe française, a pu réaliser une étude axée entre autres sur la zone maritime libanaise, dont les résultats ont bouleversé les connaissances géologiques connues sur le Liban depuis plus d’un demi-siècle.

Interrogé sur la signification du tremblement de terre à Tyr, M. Ata Elias explique: “Il n’y a rien d’exceptionnel dans le tremblement survenu à Tyr. C’est un tremblement comme partout ailleurs. Toutefois, la nouveauté est qu’on a pu enregistrer une séquence sismique qu’on n’avait pas avant. Il est temps que les Libanais sachent qu’un séisme est un phénomène continu résultant des contraintes et des pressions dans la croûte terrestre, alors qu’une faille consiste en une zone de faiblesse dans la partie superficielle de la croûte terrestre. Quand cette zone de faiblesse atteint un niveau de contraintes qu’elle ne peut plus supporter, elle va rompre et donc bouger.”

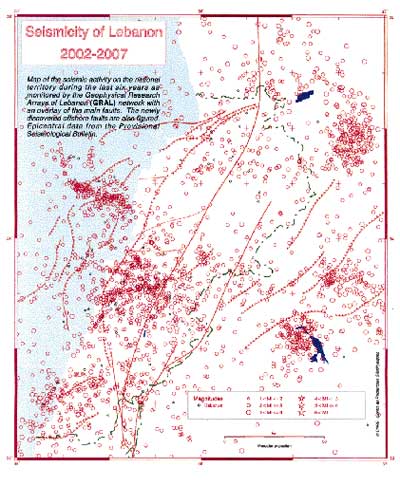

... Et au Liban durant les six dernières années. |

Sensibiliser les Libanais

Critiquant la manière “irrespon-sable” avec laquelle les médias libanais ont traité l’info, accentuant un peu plus l’onde de peur parmi la population libanaise, MM. Iskandar Sursock et Ata Elias ont tous deux insisté sur l’importance de la sensibilisation des Libanais sur leur réalité géologique et donc de centrer les efforts sur la prévention.

Car si les Libanais n’ont aucune maîtrise sur la nature géologique de leur territoire et ne peuvent influer ou changer l’inéluctable ils sont, en revanche, en mesure de gérer le risque engendré par toute catastrophe naturelle. A condition, bien sûr, de redéfinir leurs priorités et de réviser leurs politiques, notamment socio-économiques.

Malheureusement, jusque-là et en dépit de la réalité géologique qui fait que le Liban se trouve sur un réseau de failles actives qui peuvent bouger de façon imprévisible à des échéances différentes, l’attention accordée à la prévention contre les séismes est quasi-nulle. En effet, ne serait-ce le séisme de Tyr et les multiples répliques qui ont suivi, la question n’aurait été abordée, voire n’aurait effleuré l’esprit de quiconque. Pire, la sismologie, bien qu’elle soit une science qui a beaucoup évolué et occupe, désormais, une place de choix dans l’activité économique mondiale, ne figure même pas au tableau des disciplines enseignées par les universités libanaises. Ce fait montre le long chemin que le Liban a encore à faire dans ce domaine.

Les établissements scolaires, en tête des priorités

Assurant qu’une des clefs de la prévention consiste à éduquer et à sensibiliser les gens, de sorte qu’ils ne cèdent pas à la panique, M. Sursock estime que la prévention par le biais du système scolaire est la meilleure façon pour apprendre aux générations futures à gérer le risque. Ainsi, outre l’organisation des secours, une des premières préoccupations à laquelle les autorités libanaises sont appelées à répondre, consiste en la protection des établissements scolaires et ce, pour des raisons multiples. Outre sa valeur et sa fonction particulière au sein de la société, une école de par sa large structure peut, non seulement préserver les générations futures mais, aussi, servir d’abri et de refuge en cas de catastrophe. Sachant que la protection des établissements ne requiert pas des changements énormes, ni la mobilisation de ressources financières extraordinaires, mais nécessite une volonté politique. Cette dernière se traduit par l’application pratique d’une série de mesures préventives et de sensibilisation permettant de renforcer la résilience de la société et donc sauver les vies humaines.

Critères à respecter

Selon une étude de Badaoui Rouhban, directeur du Département de réduction des risques des désastres à l’Unesco, un établissement scolaire sécurisé, susceptible d’affronter tout type de désastre se doit de respecter les critères suivants:

- Des structures solides respectueuses des normes parasismiques qui supportent tout type de catastrophes auxquelles elles seront probablement exposées.

- Des enseignants qui sachent comment réagir en cas de désastre.

- Des écoliers conscients des risques et pouvant identifier un état d’urgence et sachant comment se comporter en conséquence.

- Des parents convaincus que l’établissement scolaire est un lieu sûr; que le corps enseignant est préparé à affronter toute situation de crise et est donc capable de prendre les mesures appropriées.

- Un plan d’alerte préventif rattaché au plan d’urgence de la localité.

- L’intégration de l’éducation préventive contre les désastres dans les programmes scolaires.

- Des entraînements d’urgence réguliers auxquels participent les enseignants, les écoliers et les parents.